13/05/2010

Ascension

Tout ce qu’est le Christ, il l’est pour nous. Tout ce qui arrive à l’humanité du Christ, lui arrive pour nous. C’est en vue de l’homme, en effet, et non de lui-même, que Dieu envoie son Fils dans la chair. C’est encore en vue de l’homme que cette chair est crucifiée, que cette chair meurt, ressuscite et retourne dans la gloire auprès du Père. «Dieu est pour nous», disait l’apôtre (Rm 8,31). Non seulement Dieu agit pour nous, mais Dieu est pour nous. Comment comprendre cela ?

Prenons l’image du miroir. L’homme à la recherche de son visage trouve la réponse à ses angoisses, non dans le reflet trompeur et superficiel d’un verre dépoli, mais dans le Miroir véritable qu’est le visage du Christ Jésus. Lire l’homme ne va pas sans lire Dieu. Parce que Dieu s’est, une fois pour toutes, mêlé à la chair de l’homme, parce qu’il s’y est trouvé jeté comme le levain dans la pâte, le sens de l’homme est désormais lié au sens de Dieu. L’homme se découvre en Dieu. Il n’y a que le Christ qui dise vraiment à l’homme qui il est, ce pour quoi il est fait, le pourquoi de ses larmes et de ses désirs les plus profonds.

Et ce qui nous pousse à prendre Dieu au sérieux, c’est son engagement dans notre histoire. Car Dieu aussi se laisse lire à travers le destin de l’homme. Nous n’aurions que faire d’un Dieu lointain, impassible, qui, d’un premier coup de baguette aurait créé, à partir de la boue, notre monde, et, d’un deuxième, l’aurait purifié de sa souillure. Mais le Dieu que nous révèle la Bible est un Dieu qui se penche vers l’homme, inlassablement. Un Dieu solidaire qui ne se débarrasse pas de sa solidarité. Un Dieu engagé envers sa créature par une alliance qu’il scelle dans son propre sang. Un Dieu qui descend.

Mais «celui qui est descendu, c’est le même qui est aussi monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses» (Ep 4,10). Non seulement Dieu nous rejoint là où nous sommes — ce qui serait déjà la preuve d’un très grand amour, mais qui ne changerait rien à notre condition de finitude — mais il prétend encore nous offrir d’accéder à sa gloire. Ce qu’il veut, c’est que la gloire de son Fils soit la nôtre ; ou plutôt, faudrait-il dire : la gloire du Fils ne sera pleine que lorsqu’elle sera partagée par toute la création.

Et ce partage est déjà commencé. Du côté de Dieu, quand il est venu dans la chair, à l’incarnation. Mais du côté de la chair aussi, quand le Christ ressuscité, remontant dans la gloire auprès de son Père, est «entré dans le ciel lui-même» (He 9,24), où «il s’est assis, à la droite de la Majesté, dans les hauteurs» (He 1,3). Et c’est le mystère de l’ascension. Un mystère que nous considérons peut-être trop souvent comme une sorte de «happy end», ou une simple conclusion, nécessaire comme pour toute belle histoire, à la belle histoire de Dieu chez les hommes. Mais l’ascension est beaucoup plus qu’une conclusion. Elle est, comme chacun des mystères de la vie du Christ, un miroir où se reflète et se lit la vérité de ce que nous sommes et de ce à quoi nous sommes promis.

Le grand prêtre qui a traversé les cieux

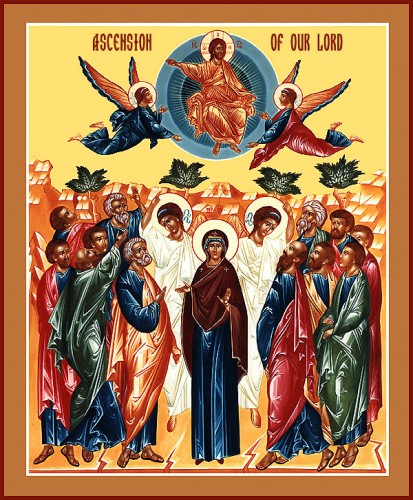

Les nombreux tableaux de maîtres représentant l’ascension ont imprimé dans notre esprit des images plus ou moins porteuses de justesse théologique. Ils nous montrent à l’envi un Jésus aérien et presque déjà invisible, à l’exception, notable, de ses doigts de pieds reposant délicatement sur un petit nuage floconneux, planant au-dessus de disciples gravement menacés par un torticolis. Un théologien s’en est même exclamé — et l’on aurait peut-être envie de le rejoindre : «L’ascension n’est pas un envol qui ferait de Jésus le premier astronaute» [1] ! Mais alors où trouver le sens et la portée de cette remontée dans les cieux ? Faut-il n’y voir qu’une manière imagée de traduire une réalité spirituelle ? Considérant l’ensemble des textes bibliques évoquant l’ascension, on s’aperçoit rapidement qu’il faut non pas nier mais ne pas se contenter d’une lecture trop factuelle.

L’ascension n’est pas un prodige de plus, mais l’achèvement d’une œuvre : celle du Christ rédempteur. «Je suis sorti d’auprès du Père et venu dans le monde. À présent je quitte le monde et je vais vers le Père» (Jn 16,28). Achèvement, c’est-à-dire séparation, éloignement. Et c’est bien ce que constatent les disciples, tandis qu’«une nuée le dérobait à leurs yeux» (Ac 1,9), comme Jésus l’avait lui-même annoncé : «Encore un peu et vous ne me verrez plus» (Jn 16,16). Absence : c’est ainsi que nous aussi, nous pourrions interpréter ou ressentir le mystère de l’ascension, après les quarante jours pendant lesquels la liturgie nous a maintenus en compagnie du Ressuscité. Il n’est plus là. Et l’on comprend les disciples — et leur torticolis. Mais un ange intervient : «Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel ? Celui qui vous a été enlevé, ce même Jésus, viendra comme cela, de la même manière dont vous l’avez vu s’en aller vers le ciel» (Ac 1,11). Ce n’est donc pas de la fin d’une histoire qu’il s’agit, mais de son accomplissement dans une dimension nouvelle qui est à la fois rupture — il «a été enlevé» — et continuité — c’est le «même Jésus» qui reviendra.

L’ascension n’est pas la sortie de Jésus de la scène de notre histoire. Elle s’intègre dans l’œuvre de la rédemption. Elle en est le fruit. On ne peut la comprendre qu’en la plaçant dans la perspective de la mort et de la résurrection du Christ. «Celui qui a été abaissé un moment au dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d’honneur parce qu’il a souffert la mort» (He 2,9). Autrement dit par Paul : c’est parce qu’il «s’est humilié jusqu’à la mort sur une croix» que «Dieu l’a exalté et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom» (Ph 2,8-9). Dire que Jésus monte au ciel, ce n’est pas autre chose que de dire qu’il recouvre «le rang qui l’égalait à Dieu» (2,6). Ce qui se traduit par les termes de couronnement, d’exaltation, de glorification. Le ciel et la gloire se confondent en une seule et même réalité, acquise au prix «du sang du Christ qui, par un Esprit éternel, s’est offert lui-même sans tache à Dieu» (He 9,14).

Plus qu’une destination, le ciel où il s’élève est, pour l’homme Jésus et pour tous ceux qu’il entraîne à sa suite, une destinée. La destinée glorieuse de l’humanité telle que Dieu l’avait inventée pour l’homme dès sa création et telle qu’elle se réalise en Jésus comme en un précurseur. Car là est la nouveauté. Le Christ ne remonte pas au ciel comme l’ouvrier, au soir d’une journée de travail, rentre à la maison. Il ne dépose pas son vêtement de travail au vestiaire pour reprendre la «tenue du ciel». Non, il fait au contraire de son vêtement de chair la robe de sa gloire. Cette gloire qu’il présente à son Père en même temps qu’il la reçoit de lui, frère aîné d’une multitude de prodigues pardonnés, desquels il reste pour toujours solidaire. «Ce n’est pas, en effet, dans un sanctuaire fait de main d’homme, dans une image de l’authentique, que le Christ est entré, mais dans le ciel lui-même, afin de paraître maintenant devant la face de Dieu en notre faveur» (He 9,24). Jésus paraît devant son Père et c’est l’homme qui est transformé.

Libre accès auprès du Père

L’histoire de l’impatience de l’homme et de son orgueil — qui est aussi l’histoire de sa liberté — avait mal tourné. Un arbre, un fruit, un serpent... et c’est la catastrophe. De sa propre initiative — Dieu ne fait que constater les conséquences de son acte —, l’homme se retrouve banni du jardin d’Eden, devant lequel sont postés «les chérubins et la flamme du glaive fulgurant pour garder le chemin de l’arbre de vie» (Gn 3,24). C’est la première rupture entre l’homme et Dieu, qui trouve aussitôt une amère postérité dans les relations entre l’homme et son frère : «Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua» (Gn 4,8), avant de s’étendre à la création tout entière : «Dieu vit la terre ; elle était pervertie car toute chair avait une conduite perverse sur la terre» (Gn 6,12). La brisure semble consommée.

Mais cette brisure, Dieu n’a pas voulu, même au nom de la liberté de l’homme, qu’elle demeure irrémédiable. Il ne s’est pas résigné à la perte de l’homme. Son dessein n’a pas changé, mais la manière dont il s’accomplirait. La faille était béante où l’homme se serait définitivement perdu si le Fils n’était venu la remplir de sa présence, épousant par sa propre distance d’avec le Père, l’éloignement coupable du monde par rapport à Dieu, et consentant à l’éprouver jusqu’en sa chair : «Éli, Éli, lema sabachtani ? Mon Dieu, mon Dieu pourquoi m’as-tu abandonné ?» (Ps 22,2 ; Mt 27,46). Mais parce qu’il se tient dans cette faille, elle n’est plus abîme mais passage, Pâque où il entraîne toute l’humanité dans une filiation renouvelée : «Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu» (Jn 20,17). Ce qu’est le Fils, il l’est pour nous : son Père est notre Père ; sa victoire est notre victoire. «Portes, levez vos frontons, qu’il entre le roi de gloire !» (Ps 24,7.9). «Me voici, moi et les enfants que Dieu m’a donnés» (Is 8,18). «Par lui, en effet, nous avons libre accès auprès du Père» (Ep 2,18).

Non, la route n’est pas fatale. «En s’élevant au-dessus des nuées, il donne l’espérance aux croyants, dit saint Ambroise. Il leur ouvre ce paradis que nos premiers parents avaient fermé.» Victoire sur la rupture du péché, l’ascension, fruit de la Pâque du Christ, est aussi victoire sur le non-sens de notre histoire. Au bout de la route, il y a autre chose que rien. Le Christ n’a pas seulement échappé au pouvoir de la mort, mais il est entré dans la vie, cela précisément que la Bible appelle le ciel. Nous n’allons pas vers un mur — autant nous y précipiter tout de suite, si c’était cela — nous suivons quelqu’un qui nous ouvre un chemin : «Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, à nouveau je viendrai et je vous prendrai près de moi, afin que, là où je suis, vous aussi, vous soyez» (Jn 14,3). Notre espérance n’est pas vaine, elle n’est pas la chimère de pauvres pantins s’imaginant, par leurs gesticulations illusoires, échapper à l’absurdité de leur destin. Quelqu’un est passé. Et, dès lors, nous avons en l’espérance «comme une ancre de notre âme, sûre autant que solide, et pénétrant par-delà le voile, là où est entré pour nous en précurseur, Jésus, devenu pour l’éternité grand prêtre selon l’ordre de Melchisédech» (He 6,19-20). «Avec lui, Dieu nous a ressuscités et fait asseoir aux cieux dans le Christ Jésus» (Ep 2,6).

Et ce qui est «passé au ciel» (1 P 3,22), ce n’est pas seulement le Verbe éternel retournant au Père, mais c’est bien l’homme Jésus dans sa chair, c’est-à-dire dans sa réalité de vulnérabilité, de caducité, qui reçoit la participation au Dieu invincible et éternel. «C’est comme pour la mer : si quelqu’un verse une goutte de vinaigre dans la mer, la goutte devient mer ; car elle est changée, acquérant les qualités de l’eau de mer ; de même (...) la chair, étant chair selon sa nature propre, a été transformée selon l’océan de l’incorruptibilité, comme le dit l’apôtre : ‘Ce qui est mortel a été absorbé par la vie’ (2 Co 5,4)» [2]. Une «absorption» qu’il ne faudrait pas lire comme une sorte de fusion dans un «grand tout», réalité totalement étrangère au christianisme, mais plutôt comme une assomption. Dieu nous appelle tout entiers. Jusque dans notre chair avec son histoire, ses blessures, ses pesanteurs et ses dons. Jusque dans notre corps fait «pour le Seigneur, comme le Seigneur est pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera, nous aussi, par sa puissance» (1 Co 6,13-14). Même notre chair est faite pour le ciel ! «Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint Esprit ?» (6,19). Non pas cette enveloppe dont nous aurions, coûte que coûte, à nous défaire ; non pas cette parure idolâtrée qui, parfois, empêche de voir le cœur ; mais la promesse que, de «corps de misère», il deviendra «corps de gloire» (Ph 3,21), «quand cet être corruptible aura revêtu l’incorruptibilité» (1 Co 15,54).

Il s’agit bien d’entrer «par notre plénitude dans toute la plénitude de Dieu» (Ep 3,20), et non de parcourir à force de volonté ascétique une route de purification visant à séparer la chair de l’esprit, l’esprit seul pouvant être jugé digne de participer à la vie divine. Le christianisme est étranger à tout dualisme. La route qu’il propose est une route d’unification, placée sous le double signe de la réconciliation et de la miséricorde, conformément à l’œuvre du Christ venu «non pour juger le monde mais pour que le monde soit sauvé par lui» (Jn 3,17) et «réconcilier tous les êtres pour Dieu aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix» (Ep 1,20).

Réconciliation ne veut pas dire pour autant passivité et encore moins médiocrité. Ce qui nous est proposé — et que la petite Thérèse avait si bien compris — c’est de prendre «l’ascenseur» de Dieu. Consentir à ce que nous sommes quand bien même nous nous rêverions bien meilleurs, et tout remettre à Dieu. Cela s’appelle l’humilité. Et cela ne tolère pas les demi-mesures. «Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, pour qu’il vous élève au bon moment» (1 P 5,6).

Descendre avec lui, pour remonter en lui.Mourir avec lui, pour revivre en lui.

Nous perdre avec lui, pour être trouvés en lui.

Nous oublier, pour découvrir en lui notre vrai visage.

Tout ce qu’est le Christ, il l’est pour nous. «Si quelqu’un est dans le Christ, c’est une création nouvelle» (2 Co 5,17).

Sœur Moïsa

[1] Gustave Martelet, Résurrection, eucharistie et genèse de l’homme, chemins théologiques d’un renouveau chrétien, Paris, Desclée, 1972, p. 99.

[2] S.Grégoire de Nysse, Antirrhétique III, 1, 201 ; PG 45, 1221.

Cet article est extrait du Sources Vives n°109 : «Le temps pascal»

00:00 Publié dans Actualités | Lien permanent | Commentaires (0)

Les commentaires sont fermés.